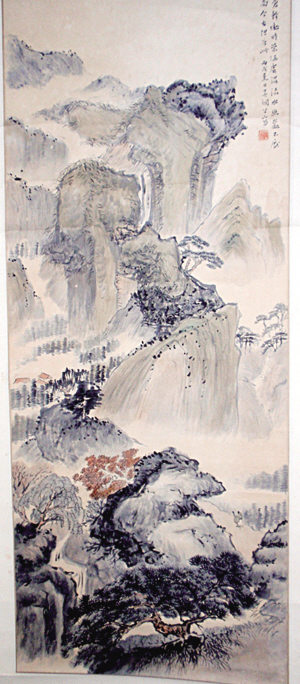

吴调公先生像

国画 作于1946年夏,时年32岁

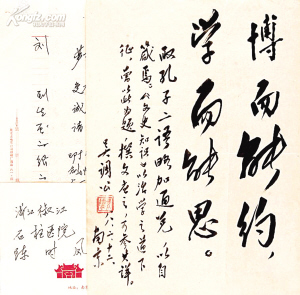

吴调公先生论治学之道

2014年1月5日是先父吴调公先生诞生100周年。父亲生前工作单位南京师范大学联合有关新闻出版单位要举行一个纪念活动。作为长子,也是子女中了解父亲最多的人,义不容辞地应该对他做点鲜为人知,但至少是正能量的追忆。

年少成名却背负歧视

父亲在他87年的人生岁月中,随着国家、民族的兴衰,个人命运也在不断地跌宕起伏。在他还是一个高中学生时,就已经在当时全国著名的文学刊物上发表过作品。中国作家网上称“1931年开始发表作品”的说法是比较准确的。

在中国现代文学史上居于正统地位的是从老解放区过来的作家及其作品,除了鲁迅,上世纪二三十年代的著名大家都不受重视。而那个年代被称为“海派”和“海派作家”,是地地道道的贬义词,属于被改造的对象。直到拨乱反正以后,“海派”和“海派作家”才得以正名,恢复了它和他们在中国现代文学史上应有的地位。

抗日战争中期,父亲在光华大学附中教书。执教之余,他创作出大量以小说为主的文学作品。父亲30岁以前,在上海短短的数年内,写出了《长江的夜潮》《前程》《人生悲喜剧》《海市集》……

现代文学史,自五四运动至1949年新中国成立,虽说只有短短的30年,但当年为读者认可的作家和作品浩如烟海,难以计数,可惜大多都成了来去匆匆的过客,亮了一个相以后,像大浪淘沙那样,随着滚滚的洪流沉入大海。

暮年终得以正名

而父亲在他垂暮之年,终于看到了自己当年作为一个青年作家人格尊严、道德操守和作品价值的回归,尽管这个回归来得迟了一些。

在父亲的古稀之年,上海社会科学院出版社出版了《中国现代作家历史小说选》。该选集收录了鲁迅、郁达夫、茅盾、郭沫若、郑振铎、张天翼等30多位著名作家历史题材的小说,其中还收录了当年的“小青年”丁谛(父亲的笔名)的一篇《突围》。写这篇小说时父亲才27岁。1999年,河北人民出版社出版了全书共8卷达数百万字的《中国现代历史小说大系》,《突围》再次被收录在该书的第四卷中。该书所选的作家,与《中国现代作家历史小说选》一样,无一不是中国现代文学史上不得不提及的人物。所选作品也是经过了大半个世纪的历史沉淀以后,不仅为文学界,而且为几代读者所认可的。父亲当年写这篇小说,以及下面提到的《长江的夜潮》等作品时,并不是一名专业作家,除了教书之外,每周他还要去时任金城银行总经理的本家吴蕴斋先生家里做家教。与上流社会近距离的接触,无疑为父亲的创作积累了难得的丰富素材。

1986年,上海社会科学院文学研究所出版了《上海“孤岛”文学作品选》。父亲1939年8月26日发表于《申报·自由谈》的杂文《时代的同感》被收录于中册。在“编选说明”中称:“这些作品集中反映了抗战时期上海人民的爱国热情和必胜信念。所选篇目以具有进步倾向为主,兼顾不同流派、不同风格的作家与作品,尤其注重经过时间淘汰,迄今仍在思想和艺术上具有一定特色,足资借鉴和欣赏的作品。”

在父亲因脑梗塞住院期间的1998年,黑龙江人民出版社和北方文艺出版社联合出版了一套《海派作家作品精选》。这套丛书中的一本是父亲的《长江的夜潮》。那时父亲已经卧床一年多了,所幸还没有完全失去自我意识。在走向生命终点以前,能看到自己在大半个世纪以前的作品为文学界认同,并重新出版,把它作为海派文学的“作品精选”推介给新时代的读者,老人家虽然已不能用完整的语言表达自己的心情,但脸上的表情显然是十分欣慰的。此外上海书店还对中篇小说《前程》出了影印本。

中国现代文学馆副馆长吴福辉先生为“精选”写的总序,其标题开宗明义地就叫“为海派文学正名”。文中说:“海派”“它是新文学,而非充满遗老遗少气味的旧文学”。“海派纯然是新文学的一个支流……任何旧文学,不够戴上‘海派’帽子的资格。”

父亲在“孤岛”时期的作品中,《突围》的影响是比较大的。因为它以文天祥抗元为题材,含沙射影地抨击日本帝国主义的侵华战争。上海被日寇全面占领,而仅存的英美法租界成为“孤岛”。“孤岛”中日本特务、浪人活动十分猖獗,对抗日人士采用绑架、暗杀等各种卑劣手段进行迫害。在这样的环境下,父亲用曲笔发出这样的声音,是冒着极大风险的。

《突围》的两次重见天日,以及《长江的夜潮》等被选为那个年代具有爱国倾向和海派文学、海派作家的代表作,对父亲和他的后辈来说,其文学价值还是第二位的,最重要的是洗刷掉了曾经泼在他身上的政治污水,还原了一个青年作家当年的爱国情怀和不畏个人风险的高尚境界。

文艺理论研究成果累累

新中国成立以后,父亲除了解放初期在《大公报》上发表过两个“为政治服务”的独幕剧以外,以后就“金盆洗手”,再也没搞过文学创作。之后他长期从事文艺理论的教学和研究。“文革”前父亲就开始把他研究的重点,逐步向中国古典文学,特别是向古代文艺理论方面转移。

经历了拨乱反正,尤其是真理标准大讨论以后,学术事业进入了一个空前的繁荣时期。1982年,父亲的专著《李商隐研究》获首届江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖。三年后,论文集《古典文论与审美鉴赏》又获第二届江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖、国家教委人文社科研究成果二等奖。 那时父亲已经过了古稀之年。

由于学术上的众望所归,父亲被全国众多高层次的学术组织例如中国文心雕龙学会、中国唐代文学研究会推举为理事,此外在省内还担任过第二届江苏省美学会会长、江苏省诗词协会副会长。

1984年,父亲因参加齐鲁书社成立五周年,结识了同为该社顾问的匡亚明先生。匡老不仅是1926年参加中国共产党的革命老前辈,也是对中国传统文化有精深造诣的学者。更为难能可贵的是对知识分子,尤其是对具有真才实学的专家学者思贤若渴。

粉碎“四人帮”后,匡老恢复了南京大学校长职务。他准备以南京大学为基地,进行一项巨大的文化工程——组织海内外著名学者撰写中国从古至今200位著名思想家的评传。为此匡老亲自担任了《中国思想家评传丛书》的主编,聘请当时的中顾委常委陆定一和苏步青、冯友兰、张岱年等为名誉顾问和学术顾问。他还运用自己的影响力,获得了中宣部和国家教委的大力支持。该两部门联合发出红头文件,要求参与丛书撰写的作者所在单位予以大力协助。

由于匡老对父亲的道德文章有深切的了解,从而邀请父亲担任丛书副主编。这项工作一直干到父亲1991年3月第一次脑中风住进医院为止。

治学之道博大精深

父亲青年时代的业余爱好就是画国画,写隶书。上世纪40年代中期从上海回到故乡镇江以后,在创作国画上下过不少工夫。由于见过的名画多,可谓见多识广,更重要的是他对中国古代画论有过广泛的涉猎,在绘画过程中掌握基本技法的同时,更着眼于画的气势和意境。作为一个非专业的国画爱好者,其水平达到了相当的高度。

在中国传统文化中,不仅诗、书、画、印同源,而且学术界历来把文史哲看做是一脉相通的。父亲中年以后,把自己的研究方向逐渐向古代文论和美学转移。而美学的研究必须具有文学、艺术、哲学和历史学的深厚功底。父亲不仅几十年如一日地对文学事业研精钩深,而且对与其相通的有关领域做过广泛的涉猎,甚至对佛学也绝非泛泛的了解。

那是我一个偶然的发现。

1959年暑假,父亲与家人到镇江焦山游览,在华严阁住了一晚。那天晚上父亲与方丈谈论佛经竟谈了近两个小时。当时我出于好奇,“全程陪同”。至今我记得他们谈得较多的有华严经、金刚经和心经。

写这篇文章时,我想起在我童年时,父亲给我讲过,至今还没忘记的摩诃萨青王子舍身饲虎和七色鹿等的那些美妙动听的故事,原来它们的源头全出于佛经。

父亲从来没有对我讲过他的治学经验,但他一生的治学道路给了我最重要的启迪,也让我获益良多,厘清了“博大”与“精深”的关系,并付之于自己的学术实践。我是研究机械工程的,与父亲隔行如隔山,但治学之道是相通的。

父亲走了近14年了,他留下了巨大的精神财富。我们作为他的后代永远引以为自豪。

(作者系吴调公先生长子,南京工程学院退休教授) |