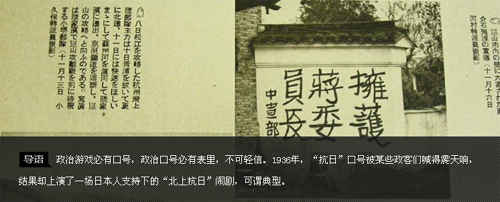

两广军阀取得日军谅解后,玩“北上抗日”游戏

1936年6月1日,以陈济棠、李宗仁、白崇禧为领袖的粤、桂军阀,领衔发布“通电”,痛斥蒋介石领导的南京政府消极抗日,宣布将率军“北上”,与日寇决一死战。两广军队随即侵入湖南,与中央军对峙,内战一触即发。此即“两广事变”,又称“六一运动”。事变的发动者事前事后虽竭力辨称其目的在于“北上抗日”,但史料证明,这不过是一个彻头彻尾的谎言。

陈济棠称其目的是“北上抗日”,且抱怨得不到中央和国人的理解

陈济棠是“两广事变”中的粤军领袖,有“南天王”之称。在《陈济棠自传稿》中,陈氏如此解释当年那场事变中自己的“动机”: “(民国)二十五年六月,余以抗日准备工作已将完成,抗日时机亦已成熟,乃决心派兵十师北上抗日。同时发表抗日主张通电,并饬党部募捐款项逾数十万元,分别援助马占山之抗日军,及韩国革命志士,以增强抗日声势。而中央认为时机未到,制止余之行动。国人亦间有误解余之主张,诸多忖测,余以耿耿忠心既不为中央及国人所谅,为表明心迹及避免分裂计,遂即发表通电,自动下野赴港。”

李宗仁则辨称桂系乃被迫卷入,事变起因是陈济棠担忧中央“要彻底解决西南”

李宗仁、白崇禧等桂系军阀领袖同为“两广事变”发动者。1936年初夏,桂系“总参谋长”李品仙曾秘密入湘,试图游说、联络湖南军阀何键一同“北上抗日”;白崇禧赴广州参加胡汉民葬礼时,亦曾鼓动陈济棠:“应当乘此时机,借抗日为名,发动反蒋,……举起抗日救国旗帜,假道长江北上抗日,蒋无名阻止我方前进,师次武汉,转向东进以取南京,假途灭虢,是为上策”。但李、白诸人事后均竭力否认此点,仅承认桂系是被动卷入。譬如李宗仁在其回忆录中,即称“六一运动”“是陈济棠在民国二十五年夏季所导演”;桂系曾力劝陈氏“不可妄动”,但奈何“陈济棠意志坚决,势在必行,无法挽回”,而“两广原属一体,广东一旦发动,广西方面不论愿与不愿,也必被拖下水。广西如果毅然参加,或许对陈济棠的行动尚能有所纠正,使其不致过份鲁莽灭裂。此实我们不得已的苦衷。”

李氏在回忆录中撒了一堆谎,但同时也披露了部分真相。李氏说:陈济棠之所以发动“两广事变”,有两个原因,一是胡汉民死后,“济棠在广东的地位乃大增。西南有所行动,陈济棠少不了都是最高的决策人。他个人的政治野心自然也随之增涨”;二是“济棠获得情报,认为中央处心积虑,要彻底解决西南。济棠忧心如焚,乃先行发动。……与其坐待中央部署妥当,各个击破,何妨抢先一步,采取主动呢?而当时唯一可以借口,向中枢作兵谏的,便是掮起抗日大纛,要求中央领导抗日了。这一考虑可能是陈济棠导演‘六一运动’的最主要的动机!”

陈、李诸人或避谈事变前与日方的接触,或自称接触时“总是毫不保留地痛斥日本”

李宗仁戳破了陈济棠的“北上抗日”论,但对“北上抗日”曾获得日方谅解,并曾得到日军实际援助这一史实,仍避而不谈。自粤、桂军阀奉胡汉民为领袖,西南势力与南京中央长期处于对抗状态。策动西南“独立”或“自治”,一直是日军对华工作的重点。自1932年后,日军不断秘密派遣代表前往西南联络接洽,前后不下百人之多。较重要者有:1932年日本军部宣传班长根本赴粤访问萧佛成;1933年日本参谋部部长梅津、日本公使松村先后赴粤访问陈济棠;1934年日本第三舰队司令官中村率舰访问广州拜见陈济棠;1935年2月,日本舰队司令白武源访粤;3月,土肥原赴港访问胡汉民,4月,再赴广州拜访邹鲁、陈济棠,5月,再飞南宁拜访李宗仁、白崇禧,征询其对“中日亲善”的意见后,返港再访胡汉民;6月,松井石根赴粤访问陈济棠;同月,冈村宁次亦先赴广州拜访李宗仁、陈济棠,再赴南宁拜访白崇禧……其余不知名的日本情报人员在西南的秘密活动规模有多大,则未可知。陈济棠在其《自传稿》中,对上述与日本政要间的往来只字不提;李宗仁则在其《回忆录》中有这样一番解释:“日本政府希图缓和民情,曾派大批文武官员及民众代表来两广活动,藉资联络感情;并劝诱两广当局效法中央,阻止民众的过激排日行为。值此时期,我在广州私宅接见这批日籍访客,先后不下百余人之多。接谈之下,我力辟日本侵华政策的错误,希其改正。……(日军)多方派人来粤作拉拢的工夫,因此,九·一八以后的两三年内,日本军政、商、学各界要员访粤,并来我私邸访问的,多至百余人。军人中如土肥原贤二少将、板垣征四郎少将、铃木美通中将等等,都是后来侵华战争和太平洋战争中的要角。……对于这些日籍访客,我总是开门见山毫不保留地痛斥日本强占我东北的狂妄行动。”另据台湾出版的《诗人革命家:胡汉民传》一书记载,松井曾表示“只要胡先生肯出来领导西南各省军政,要钱有钱,要枪有枪,一切由我负责”,胡汉民则回答:“我和南京方面有意见,但这是我们内部的事,希望贵国政府不要利用这种弱点。……我胡汉民向来不受人利用,尤其是国家大事上。” 李宗仁所谓日方代表“劝诱两广当局效法中央”,暗含指责南京中央政府消极抗日之意。但据吴相湘《第二次中日战争史》记载,1935年3月3日,日本关东军特务机关长土肥原到香港、广州等地拜访胡汉民、陈济棠、邹鲁时,曾表示愿意与中国共同防俄防共,因南京没有诚意,所以愿意跟西南合作,并称日本愿意借钱、借武器给西南来对付南京,作为防俄防共的条件。土肥原另对邹鲁说:“蒋介石是靠不住的。他天天说对你们西南好,实则他天天想消灭西南;他天天说对我们日本好,实则无时不在准备反抗日本。”土肥原既然指责蒋介石领导的中央“无时不在准备反抗日本”,又怎么可能劝诱李宗仁“效法中央”?李氏《回忆录》之虚妄,可见一斑。邹鲁此前因《塘沽协定》而不遗余力攻击南京政府消极抗日,土肥原这番谈话使其醒悟,稍后即赴香港劝说胡汉民,建议将西南方面“抗日、剿共、讨蒋”之口号,改换为“抗日、剿共、拥蒋”。

事情的真相是:所谓的“北上抗日”,已提前取得日方谅解,并获日军实际援助

李宗仁、胡汉民是否如其所言,“总是开门见山毫不保留地痛斥日本”,既难证实,也难证伪。但陈济棠的“北上抗日”,曾事先取得日方谅解,并获得日军支持,则是不争的事实。据粤军高级将领李洁之事后披露:事变前的5月15日,白崇禧来广州吊唁胡汉民,曾竭力怂恿陈济棠举兵反蒋,白氏说:“湖南的何健一向同我们有联系,只要我们挂起抗日的招牌,挥军北指,湖南决无障碍,舆论界必定会支持的,蒋介石也没有理由反对,承担自己不抗日的罪名,事实上蒋亦抽不出力量来阻击我们的大军北上。我们的大军到达武汉后,采用昔日太平军的战略,马上转移东下袭取南京,夺取中央政权后,再作第二步行动。至于友邦(指日本)方面,我们可再派人去联络,以过去几年我们同日本军方的关系来看,相信他们一定同情和帮助我们的,兵法乘虚,这是千载难逢的机会,不应错过。”白、陈二人一拍即合。5月18日晚,陈济棠召集在广州的军、师、旅长座谈,进行思想动员,“(白崇禧)打气地说:我们在这时候进行反蒋抗日,在政治上军事上和外交上都是绝对有利的,广西决以全力支持。陈维周(编辑注:陈济棠之兄)随亦介绍自己与日本驻粤总领事接洽的情况,亦说,我们的策略是‘明修栈道,暗渡陈仓’。已取得日本军方的谅解,愿意支持我们的行动。各将领听后,除余汉谋单从军事观点表示怀疑,认为无必胜把握外,其余均各怀心事,默不作声。”5月30日晚,陈氏再度向下属军官透露:“友邦军方也已经联系好了,答应派些军官来协助我们。他们还可以在华北方面加重对蒋介石的压力,使蒋腹背受敌,这样有利的时机,不干何待?”所谓“友邦军方”,毫无疑问指的正是日军。事变发生后,云南省主席龙云在中央与粤桂之间奔走斡旋,曾派出亲信干部赴粤了解实情,7月11日,龙云致电蒋介石,称根据自己掌握的信息,“惟粤、桂勾结日本,确为事实。至勾结程度如何,无从得知耳!”

正因为这场“北上抗日”早已“取得日本军方的谅解”,故而两广军队虽然高调宣称“本军师行所至,立即与日本断绝一切关系,凡中日缔结之一切屈辱协定,均予取消无效”,但日本政府却多日“一措词至温和之抗议而无之”,桂系不但仍可毫无障碍地自日本购买飞机、军火,日本军方甚至还在事变后派遣约100名军官前往粤军担任陆海部队顾问,协助指挥作战。该年6月,日本驻德国大使曾对德国外长道出真相:“许多日本顾问正在为广州政府工作,而众所周知并在世界上流传甚广的所谓广州政府反日的观点是错误的”,明言西南军阀“北上抗日”为假,“联日反蒋”为真。事实上,陈济棠的“联日反蒋”之念由来已久,西南政务委员会秘书长陈融,在给胡汉民的密函中提到:陈济棠曾明确向日方表示,在与日本合作时,西南“精神上最能贯彻,而面子不妨稍为忽略”,所谓“精神”,意即为自身利益,其“精神上”极愿与日本合作反蒋,而迫于舆论,“面子上”又不得不高举“抗日”旗帜,陈氏希望日方能够理解此种难处。所幸的是,南京中央政府在处理“两广事变”时措置得宜,以“和平团结”之口号,消弭了西南军阀“北上抗日”的影响力;以内部分化各个击破的方式,将一场大规模内战瓦解于无形。“假抗日”使粤军将领对陈济棠离心离德,是南京内部分化策略能够奏效的关键,陈济棠被迫下野后曾懊恼反省:“不应听信那些策士去聘任日本军官,来做什么顾问,使人怀疑。”

湖南省主席何键竟向日方告密,泄露中央的抗日外交机密

西南军阀与日军勾结“北上抗日”并非个案。1936年3月份,还发生过湖南军阀、省主席何键向日军告密,泄露中央政府事涉抗日之外交机密的事件。地方军阀对抗日大局之祸害,于此可见一斑。

蒋介石欲与苏联签订“秘密军事协定”,故派陈立夫秘密转道欧洲赴苏谈判

1935年底,陈立夫曾受蒋介石之命,为筹划联苏抗日而准备秘密访苏,但终因计划泄密而中途折回,无功而返。据陈立夫回忆:“民国二十四年圣诞节前夕,蒋委员长就派我赴苏俄进行秘密交涉,我向来没有办理过外交工作,初次尝试,深感惶恐,领袖授以机宜,并嘱我此行必须绝对保密,故均用化名的护照。”陈立夫化名李融清,只有同行的张冲和同船的新任驻德大使程天放知晓陈立夫的真正身份。

据程天放回忆:“因为立夫兄名气很大,一举一动受人注意,假如让日本军阀知道这事,那末他们必定更加紧侵略,所以就不用真名,而化名李融清,并且给他一个中校的头衔。委员长的手令是派李融清中校随程大使出国公干。而立夫兄则向中央请病假三个月休养,一切领护照、办签证、定舱位等事,都是我替他办理。他带了张冲君做秘书,化名江淮南。一到船上,他们两人同住一头等舱,推说有病把自己关起来,从不到甲板散步,连三餐都是侍者送到房间去。头二等舱的中国人,在乘客名册中看见两人的化名,而从来没有见过面,有人疑心他们是共产党,也有人疑心他们是日本间谍。曾经有好几次.有些学生想冲进他们房间去看个究竟,都被我劝阻了。沿途船靠码头,防疫人员登轮,照例乘客要在甲板上齐集,听候检查,也由我设法让他们躲过,以免和旁人见面,拆穿西洋镜而将消息泄露出去。这件事做得很机密,在国内除了立夫兄眷属和一两个密友外,都不知道他出国,在船上24天,也始终没有被人发觉。”

到欧洲后,陈立夫一行辗转法国、瑞士、意大利和匈牙利、捷克等地,等候中央政府进一步的确切赴俄指示——与陈立夫赴欧同步,莫斯科由低级别的驻苏武官邓文仪打前哨,南京由蒋介石本人多番与苏联驻华大使鲍格莫洛夫交涉,陈氏何时赴俄,需视莫斯科与南京的交涉进展而定——陈立夫回忆,当时在欧洲,“都住最高贵的旅社,那是为了要避人耳目,因为这类豪华旅社,中国人是不会去住的”,因此,“始终未暴露身份”。

陈立夫此行的目的,是与苏联就联合抗日达成一项秘密协议。蒋介石在南京曾直接询问鲍格莫洛夫:“苏联政府是否愿意同中国签订一个多少能保证远东和平的协定?……如果苏联政府给予肯定回答,那么他想知道苏联政府对这个协定有何想法?”鲍格莫洛夫据此判断,蒋所暗示的这个协定无疑是一个“秘密军事协定”,并将其判断报告给了莫斯科。1935年,日军夺取了察哈尔,并正竭力向绥远渗透,同时逼迫南京与之签订反苏军事协定,苏联对日军的动向亦深感忧虑,故而在陈立夫秘密动身赴欧之前,苏联外交部已向鲍格莫洛夫发出密电,肯定回答道:“苏联政府不反对协议,并准备同中国方面具体讨论这个问题。……请将上述内容告知蒋介石。”两周后,苏联政府进一步表示:苏联相信有必要支持在中国日益强大的主战派,如果中国确实投入抗日战争,我们准备给予力所能及的支援。为此,“我们同意蒋介石关于合作互助反对日本侵略的建议”,“苏联政府愿意就他提出的以互助抗日条约的形式签署一个条约”。“ 以互助抗日条约的形式签署一个条约”,正是陈立夫转道欧洲秘密赴苏的真正使命。

但因为湖南军阀何键向日军告密,陈立夫一行最终不得不中途打道回府

但陈立夫在欧洲一直待到1936年3月份,最终未能前往莫斯科。陈立夫在回忆录中如此解释中途折回的原因:

“有一天,中国驻土耳其大使馆贺耀祖先生来到匈牙利说:‘现在情势不佳,风闻日本已推测蒋委员长派陈立夫衔命到苏俄去,苏俄获悉甚感不安,深恐引起轴心国家对苏发动战争,故蒋委员长已令我转告不必去苏俄了。’于是赴俄之行便因此打消。我出国期间,在国内中央各种会议,报端未见登载我出席的消息,已启外间疑窦,幸好我先准备了亲笔信十几封,由内子从杭州邮寄南京亲友,告诉他们我在杭州养病,每隔几天,寄出一封信,所以还能保住秘密,但是在日本方面,还是放出试探的谣言,说我被派赴苏俄,苏俄对此消息,极为害怕,恐怕轴心国家因此而早日联手制俄。蒋委员长乃不得不改变计划,命我返国与苏俄大使鲍可莫洛夫在南京交涉。”

陈立夫,乃至蒋介石,当日恐怕都不会知道,秘密之所以泄露,乃是湖南省主席何键向日本告密所致。1936年 3月 18日,日本驻汉口总领事向广田外相发出了一份绝密电报,据该电报透露,告密者正是何键。电报称:

“17日何键派顾问唐炳初向本官转告以下消息:陈果夫最近在绝密状态下抵达莫斯科,现在正暗中策划中苏合作。综合本人(何键 )所获各方情报,陈果夫的使命具有下述重大性质,随形势发展,将来必给中日两国带来恶果,故以个人名义通报之。……南京方面此际尚有众多难于轻易容认之点,陈之交涉能否成功,不可预测。然最近中苏之接近系不容忽视之事实。为东亚和平见,贵国政府须重视蒋介石之对日政策中尚存在上述侧面。另,本情报来自可靠途径,足以置信。对本情报源自何键事,望日方务必严守秘密。”电报还向日方透露了何键所打听到的“中苏合作具体方案”。

除了把“陈立夫”误说成“陈果夫”,以及误以为陈已抵达莫斯科之外,确实如何键所言,“情报来自可靠途径,足以置信”。3月19日,日方通过陆军武官室将 17日何键密告的内容 ,部分、笼统地透露给上海日系报纸,此即陈立夫所谓的日本方面放出的“试探的谣言”。3月22日,为进一步确定消息的真实性,日本驻长沙的外交官专赴何键私宅访问。何键解释道:“陈果夫赴苏事,系我出差南京时,蒋介石的亲信以绝对保密为前提而透露,内容完全真实。陈赴苏时期,为保密起见,谎称隐居养病,不见任何来客,现在还使用这种手段。因此,陈目前到底是仍在苏联,还是已在归途,或已经回到国内,谁都无法确认。”

何键辨称自己向日本告密的动机,是为了阻止“赤化魔手进一步伸向远东”

据日本外务省档案记录,参与告密的何健部属唐炳初,曾如此向日本驻长沙外交官解释何健告密的动机:“唐除重申前电内容外,就何键密报的动机作了概要如下的说明:何平素信奉儒学,对共产党深恶痛绝.其政见以扑灭共产思想为第一。故对苏联最近的策动十分重视。此外,何作为孔子大同主义的热心信者,特别主张以发扬东方精神文明而实现世界和平。故在此信念下,出于大局考虑而以极大好意密报之。除此以外,保证别无他意。”

何键自己也对日本驻长沙外交官解释称,自己告密的原因是政治立场不能认同苏联,“不忍眼看最近中苏关系的异常接近而不管”。“最近占据军事委员会要职的黄埔出身的少壮派中,持亲苏主义者极多,而彼等全体又抱有对日恶感担忧苏联”,故而担忧苏联借机“离间中日关系,然后利用中日不和而把赤化魔手进一步伸向远东。因此我才提请贵国注意。”

何氏的这种说辞究竟有几分出自真心,不好评估。但有两个事实不容忽略:其一,1936年初,蒋介石刚刚以追击“长征”之红军为由,将刘建绪所部从何键手中剥离,此举令何键极为不满;其二,1937年之后,何健在武汉任内政部长期间,与中共走得相当之近,并不害怕什么“赤化魔手”,还曾为《新华日报》发刊题词。

真正因政治立场而向日方告密者也不乏其人,胡汉民就是一个典型。1934年10月,蒋介石派蒋廷黻访问莫斯科,就中苏合作抗日的可能性同苏联当局密谈,次月,胡汉民即在广东向日军情报官透露:蒋介石已同中共及苏联合作,建议日本对此多作宣传。并提醒日方:贵国朝野对满洲事变三年来的中国认识不足,至今还以为蒋介石势力和事变前无大区别而轻视之;实际上,蒋现在通过同国联合作及同美英苏等握手,其基础之加强已超过一般想象。胡汉民对联俄之策不以为然,一贯主张联英美;但蒋之秘密联苏,目的既在于抗日,胡为逞个人之反对意见,竟不惜借日人之手以破坏中央之外交秘策,实可谓糊涂已极。

结语

两广勾结日军玩“北上抗日”游戏;湖南省主席竟将中央事涉抗日大局的外交机密泄露给日本人,不过是军阀破坏抗战的两个普通例子。但这两个案例已足以警示后人,有必要用更客观的眼光去看待30年代前半段南京政府的对日隐忍政策。 |