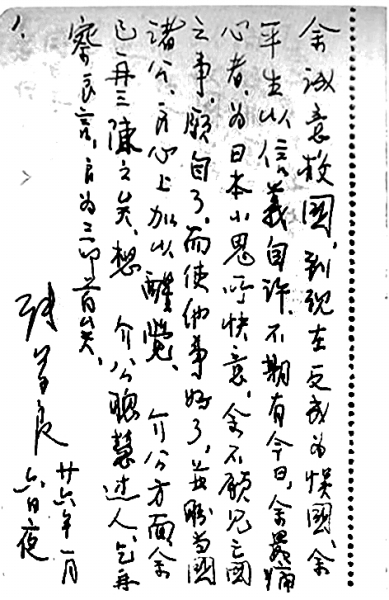

在纽约拍卖的张学良“告别信”手迹 (中新社发)

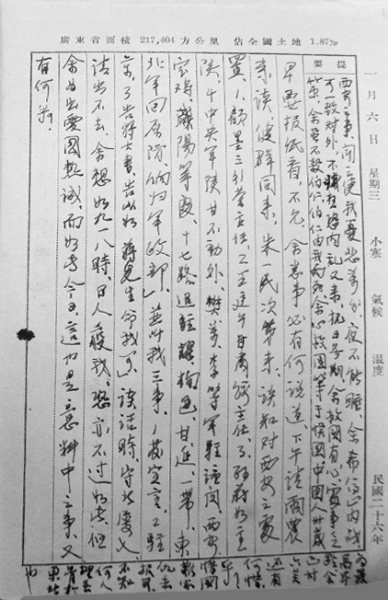

图为1937年1月6日张学良所写大本日记手迹

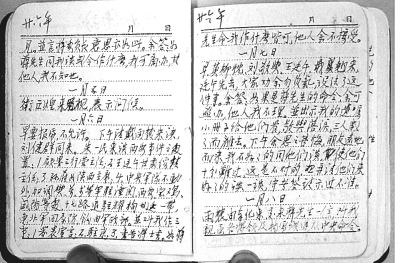

图为1937年1月5日—8日张学良所写袖珍本日记手迹 (郭双林摄于美国哥伦比亚大学图书馆)

据媒体报道,纽约邦瀚斯拍卖行近日举行“海岚·里昂西安事变历史文件”拍卖会,这批历史文件包括一些从未公开展示的重要文档,其中成交价最高的一件拍品是张学良写的“告别信”,以85万美元成交。该信共8页,在其中张学良表示“宁可自尽也不愿意接受屈辱”。这封“告别信”是不是真的?如果是真的,其性质如何?这些问题,对于了解西安事变的具体细节或许能够提供佐证。笔者根据美国哥伦比亚大学图书馆馆藏张学良日记及其来往书信对以上问题略作考释。

首先,“告别信”是不是真的?要弄清这个问题,最简单的办法是拿真的历史文献与其比对。比对的角度有两个:一是形式,二是内容。从照片上看,纽约邦瀚斯拍卖行拍卖的“告别信”系张学良手书,时间为1937年1月6日。根据这两个要素,我们可以查阅张学良日记。张学良日记现存哥伦比亚大学图书馆,共24本,始于1937年1月1日,止于1990年12月31日,早年有中断。其中1937年、1945年至1954年,张学良记了两种日记,一种是32开的大本日记,一种是袖珍小本日记。想必当时张学良已经作了最坏打算,一旦大日记本被没收销毁,他还可以保留小本日记。在1937年1月6日这一天,张学良在两种日记本上都写有日记。笔者2009年曾于美国哥伦比亚大学图书馆找到这两种日记,并且将相应日期的两种日记都拍摄回来。下面左图就是1937年1月6日张学良所写大本日记手迹,右图是1937年1月5日—8日张学良所写袖珍本日记手迹。而纽约邦瀚斯拍卖行拍卖的“告别信”的照片在网上也转载甚多。

从以上三张照片中的字迹来看,应该是出自一人之手。从内容上看,同一个人同一天晚上写下的文字,在思想上应该有一致性,至少不会自相矛盾。查“告别信”中有“余诚意救国,到现在反成误国”一语,而张学良在大本日记“提要”栏写的文字中,有这样一段话:“余救国有心,处事乏策。余虽不杀伯仁,伯仁由我而死。余心救国,等于误国。”与“告别信”中“余诚意救国,到现在反成误国”这句话相比,文字虽有不同,意思基本一致。由此我们认为“告别信”应该是张学良的手笔。

既然“告别信”是真的,这份文献的性质如何?是一份普通书信还是带有遗嘱性质的文字呢?查张学良大本日记在1月7日这一天这样写道:“早莫柳忱、刘敬舆、王廷午、戢翼翘来,廷午先去。谈请余勿负气,设法了此事。余答如委员长有话,余可照办,他人余不知也。并言多激昂,敬舆落泪。余出示余写之小册子,三人戚戚而去。”日记中提到的莫柳忱、刘敬舆、王廷午、戢翼翘四人均为东北军元老,他们应该是奉蒋介石之命来劝说张学良认错的。其中“余出示余写之小册子”一语中的“小册子”,应该就是这份八页厚的“告别信”。

明明张学良说的是“小册子”,怎么会扯到“遗嘱”呢?我们再看张学良当天写的袖珍本日记:“早,莫柳忱、刘敬舆、王廷午、戢翼翘来,廷午先去。大家劝余勿负气,设法了这件事。余答:‘如果蒋先生的命令,余可照办,他人我不理。’并出示我的遗嘱小册子给他们看。敬舆落泪,三人戚戚而离去。”很明显,这个“遗嘱小册子”就是大本日记中提及的“小册子”。结合“告别信”的内容,我们完全可以断言,3月20日纽约邦瀚斯拍卖行拍卖的张学良“告别信”不是一封普通的书信,而是张学良在1937年1月6日夜立下的一份遗嘱。

当时,张学良为什么要立这份遗嘱?他当时面临着怎样的危险和困难呢?这需要从头说起。西安事变发生后,宋子文、宋美龄飞往西安,经多方周旋,双方达成协议,张、杨放蒋,蒋则应允停止内战,一致抗日。1936年12月25日,张学良为了给蒋介石挽回面子,亲自送蒋回南京。上飞机之前,宋氏兄妹曾拍着胸脯担保张学良的人生安全,但蒋介石一到南京,便食言将张学良软禁起来,并于12月31日组织军事法庭对其进行审判,判处十年有期徒刑。次年1月4日虽予特赦,仍交军事委员会严加管束。张学良从此失去自由。蒋介石的背信弃义,引起西安方面的激烈反对。5日,杨虎城和于学忠领衔对蒋介石的做法提出质问,同日杨虎城还专电蒋介石,要求释放张学良。对此,处于软禁中的张学良并不知情。他相信蒋介石迟早会践行诺言,放自己回西安。1月2日他在大本日记中写道:“一日吃睡之外,得安静看书,快哉!读《三朝名臣言行录》‘韩琦’一篇。鲍志一来看我,彼从西安(来),现被派返西安。余致虎城等一函,令速复交通,令飞机第九大队返南昌,并言余约在五号左右可返。戴雨农陪同鲍来。子文来一函慰我。”“并言余约在五号左右可返”一语,反映出他对事情的严重性缺乏足够的估计。从1月3日到5日,先后有宋子文、戴笠、陈诚、蒋鼎文、卫立煌来谈,张学良除了接待访客外,其余时间就是读书。1月5日张学良在大本日记中写道:“读数章古文,快哉!”可见他心情不错。

但到1月6日,情况发生了变化。当天张学良在大本日记中写道:“早要报纸看,不允。”看来是要对他封锁消息,所以张学良认为:“余悉事必有何说道。”下午张学良通过与戴笠、刘健群、朱绍良等谈话,得知南京政府对西安的处置办法:“1、顾墨三行营主任。2、王廷午甘肃绥主任。3、孙蔚如主陕。4、中央军陕甘不动外,樊、万、李等军驻潼关、西安、宝鸡、咸阳等处。十七路退驻耀、栒邑、甘、延一带。东北军回原防,饷归军政部。并叫我三事:1、发宣言。2、驻京。3、告将士书。”张学良“告以如蒋先生命我可”。谈话期间,“守者屡入,请出不去”。这不免让张学良感到不舒服,因此他在日记中写道:“余想如九·一八时,日人获我,恐亦不过如此。”不过他同时表示:“但余为出爱国热诚,而如此今日,这也是意料中之事,又有何乎?”尽管如此,“驻京”一条还是深深刺痛了张学良,因为这意味着他将再也回不了西安,也无法率领东北军收复失地。他当天在大本日记“提要”栏中写下的这段话最能说明问题:“西安之事,闻之使我忧悲万分,夜不能睡。余希停止内战,可一致对外。不成想恐内乱又来,抗日无期。余救国有心,处事乏策。余虽不杀伯仁,伯仁由我而死。余心救国,等于误国。中国人卅岁为最高年龄,余已卅六矣,还有何惜乎?惜家难国仇未报耳。不知何人埋吾骨于东北也。”由此看来,当张学良得知蒋介石不让其再回西安的消息后,极其悲愤,以致“夜不能睡”。他决心要以死来抗争,因此当天晚上便立下了这份遗嘱,表示“宁可自尽也不愿意接受屈辱”。

不过张学良以死抗争的决心并没有持续太长时间。如前所述,1月7日上午当莫柳忱、刘敬舆等人来看他时,他曾激愤地表达了自己的不满,并出示了头天晚上写的这份遗嘱,以致刘哲落泪,“三人戚戚而离去。”到了下午张学良便后悔起来:“下午余思之甚悔,朋友远地而来,我不好好地同他们谈,使他们十分难过,这是不对的。想再请他们来好好地谈一谈,守者答请示过不准。”在当天大本日记的“提要”栏张学良还写道:“余心浮气躁,盛气凌人。今早对刘、莫之来谈,而不平心,使他们戚戚。愧死愧死!当切改之。”后来孙蔚如、马占山、何柱国、李维城、王以哲、鲍文樾、董英斌、缪澂流、刘多荃、李兴中、沈克、申伯纯、卢广绩、王菊人、吴家象等东北军将领虽曾联名致函张学良,表示“钧座一日不归,即当前问题一日不能解决。……如中央必欲以武力解决,进逼不已,使我求和平而不能,欲抗日而无路,则除立起周旋、生死不计外,亦决无他法”。发动西安事变的目的是为了让蒋介石停止内战,一致对外。现在如果因为自己引起新的内战,不免与初衷相悖。张学良为了避免内战,不得不表示服从,放弃抗争,并劝谕部下服从南京方面的命令。1月19日他在致杨虎城的信中甚至表示:“唯一关于弟个人出处问题,在陕局未解决前,是不便说起,断不可以为解决当前问题之焦点。目下最要,以大诚大勇之精神而服从之,此事方有补益。”既然张学良决定放弃抗争,接受现实,其所立遗嘱自然也就失去了原来的意义。

(郭双林 作者单位:中国人民大学历史学院)