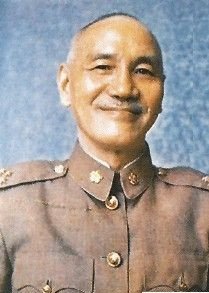

蒋介石(资料图)

本文摘自《蒋介石在大陆的最后日子》,陈宇 著,当代世界出版社,2009年4月第一版

人心惶惶的成都市,一有风吹草动,就更加动荡不安。街头跑了一只兔子,传到街西就会说成跑了一群牛。这天下午4时22分,金家坝街口上一家的5只羊,不知怎么地跑到房顶上去了,赶都赶不下来,成都市民的房屋在那时都房连着房,屋连着屋,5只羊在驱赶中,从这家房顶窜到那家房顶,人们越着急,越是赶不下来。羊在房子上还像哭一样,咩咩咩地叫个不停,东跳西蹦,把房子上的瓦都踩碎了。这件事本来在平时算不了什么新闻,但在这特别时期却具有特殊的新闻价值,被记者们搬上了报端。

大街上,人群虽仍成堆成片,乱哄哄的,但明显比前几日减少了以往两种引人瞩目的目标:一是军车,许多车辆正开往川西,准备那里的“会战”和“突围”。原呆在城中能开车坐车的,这时该走并有办法走的也都走了,车没人坐也就没人开,更主要的是汽油,因全部保证飞机的用油,许多烧油的车辆不得不趴窝等待解放;二是由于战局的紧张,许多妙龄姑娘谁还敢再出门,太太小姐们坐藏在家中,开始欣赏起“父母”服装,长的稍有姿色临街胆小者,下至刚成年的少女,上自还自我感觉能引起滥兵游勇歹意的半老徐娘,万不得已非得出门,也要在脸上涂抹上看上去让人恶心的锅灰油垢。有些报纸竟故作玄虚登载《寻人启示》:“时装女郎都到哪里去了?”

传闻越来越多,也越来越离奇。但励志社中传出的片片哭声却是真的,原来昨日12时由成都起飞的空军第226号运输机,于当天晚上7时飞抵海南岛三亚机场上空时,由于天气恶化,汽油燃尽,被迫降落失事,机上所载国防部、中央社眷属40多人遇难。这天上午,三亚的消息传到成都后,还未离开成都的国防部、中央社的官员们哪有不痛哭失声的。没有眷属遇难的人一方面庆幸没搭那架航班,一方面更担心自己是否能走得成。人心更加浮动。

成都市民再次得知蒋介石已离开成都的消息,是在今天中午过后,《新新新闻》报在该日的报纸头版头条以醒目大字写道:“蒋总裁巡视蓉市区”,有的市民也的确在那天下午的城门口或街头见到过乘车巡视的蒋介石。而现时仍戒备森严的北较场,更使市民们怀疑蒋介石是否是真的离开了成都,离开了北较场(档案记载:北较场内执勤的学生兵,是在12月18日由军校教育处副处长徐幼常率领最后一批离开北较场西移新津方向)。

蒋介石的离蓉在当时即成了一个谜,一直到现在,还有人说是一个未解的谜。台湾学者李敖所着的《蒋介石研究》中,写到关于蒋介石如何在危急时刻脱险,借用别人的一句话说,是国民党特务头子毛人凤“运用了特种技术,终于将领袖送到安全地带”,李敖说:“我不知道毛人凤的‘特种技术’是不是就是战车。若不是战车,哪将又是什么呢?”那么,蒋介石离蓉真的成了一个难以解开的谜吗?下面我们不妨根据有关史料作一分析。

“离蓉之谜”的主要焦点,首先在于蒋介石究竟是在何时何机场离开成都飞往台湾的?这在当时的新闻报导就有多种说法,在时间上主要有8日、10日、13日等几种说法:在地点上主要有凤凰山机场、新津机场两种说法。

“8日”之说主要见于当时成都发行量最大的各晚报,上载:“蒋总裁已于今晨乘中美号专机离蓉,因事前未通知,故王主席等均未赶上送行。”这一消息在战时的成都无疑引起了巨大震动,以致到今天笔者在采访一些“老成都”时,他们都肯定地说蒋介石是在8日离开成都的:那天是“大雪”节气(农历十月十九)的第二天,是一阵白茫茫的“大雪”为蒋介石送别的,白军飞走,红军到来。

那时曾多次在北较场受到蒋介石约见的国民党第十六兵团司令陈克非,在1962年发表回忆文章时,也多处指明蒋介石是在8日离开成都的。前面已提到过的地下党“留蓉工作部”在时间相距刚一个月的《策反报告》中,也是白纸黑字地写着12月8日,蒋匪离蓉。”笔者在访问当时被挑选出任“捉蒋敢死队”的队员们时,他们也无不惋惜地说:“我们计划是在10日左右晚上行动,可是蒋介石提前在8日跑了。”然而,“8日”之说显然是错的,这在本文前面已有表述。

“10日”之说,较为普遍流行,主要有12月11日的《新新新闻》报,文载:“蒋总裁离蓉飞台”,具体时间是10日中午12时30分。国民党四川省主席王陵基在1965年的回忆文章中亦说是十日,具体时间是早饭后不久,他说那天黎明他刚准备躺下睡一会,忽得知蒋介石要走了,他立即驱车赶到凤凰山机场送行,与蒋介石说了几句话,蒋的座机便升空飞走了。

熟悉成都附近地形的人知道,从北较场到凤凰山机场,小车行驶充其量不会超过半个小时,按王陵基的说法,蒋介石起飞时间不会超过上午九时。而据另一当事人蒋经国的“日记”称,他们蒋氏父子是于10日下午2时从凤凰山机场升空飞台的。其它一些文章所载“10日”之说,便多是源于以上“一报两人”之文,但在具体时间上,三者又不相一致,究竟谁是谁非呢?同是蒋经国的“日记”,在11日却是空白,而在12日的“日记”中写道:“日昨尚在成都”,这个日昨与昨日是没有根本区别的,说明蒋氏父子11日还在成都。

另据许多回忆文章载,蒋介石是在听说刘文辉、邓锡侯、潘文华起义通电和驻宜宾的国民党第七十二军军长郭汝瑰的起义通电后,才决定离开成都的。蒋经国在10日的“日记”中就这样写着:“父亲返台之日,即刘文辉、邓锡侯公开通电附共之时”。国民党国防部二厅六处处长徐文山回忆说:“蒋介石在成都听到郭汝瑰在宜宾起义的消息,气得捶胸顿足。”那么,刘、邓、潘和郭汝瑰的通电起义时间究竟是在何时呢。

档案史料证明,刘、邓、潘的起义通电所署时间是12月9日,但是,通电发出的时间却是十一日深夜,据当事人称,之所以时间不署11日而署9日,是为了表示不落后于在9日通电起义的云南卢汉,关于此事已有专门文章论述。这也就是说,蒋介石若得知刘、邓、潘的起义通电,最早也得是12日凌晨的事。由此可见,蒋经国的“日记”正如本文前面多处列举,在日期上是存在很大问题的,特别是对照档案史料看,蒋经国在写到这一段时好像总是在隐瞒着什么东西。

关于郭汝瑰的正式通电起义时间,经考实查证,也不是过去一些文章所说的9日或11日,而是12日,这有当时解放宜宾的中国人民解放军第十八军的战斗日志和战史为证;“我军主力进抵宜宾后,野司电令我军与其接洽谈判,该军于12月12日12时通电起义。”这又说明,蒋介石若得知郭汝瑰部起义的消息,最早也得在12日下午,那他的离蓉时间也显然是在12日之后。

刘文辉的第24军代军长刘元在1984年12月6日写的《国民党二十四军起义概况》(载成都军区《党史资料》1985年第1期)中写道:“刘、邓、潘宣布起义后,十三日蒋介石就仓皇逃到台湾去了。”参谋长杨家祯在1984年底《国民党二十军起义始末》中也写道:“刘、邓、潘宣布起义后,蒋介石感到绝望,就于十三日飞逃台湾去了。”时任成都警备司令的严啸虎,在1962年的回忆文章中对1949年12月逐天排序记事后写道,“蒋遂于13日飞逃台湾”。以上种种迹象也表明,蒋介石在13日之前,仍住在黄埔楼内,等待着国际、国内形势能有个转机,但这个转机却始终没有到来。此日深夜,实已是12日凌晨,刘文辉、邓锡侯、潘文华的起义通电传入黄埔楼。通电如雷贯顶,惊得蒋介石从床上跳了起来。通电开篇写道:

“北京毛主席、朱总司令并转各野战军司令暨全国人民公鉴:

蒋贼介石盗取国柄二十余载,罪恶昭彰,国人共见。……所望川、康全体军政人员,……努力配合人民解放军消灭国民党反动派之残余,以期川、康全境早获解放,坦白陈词,敬维垂察。”通电中开头“蒋贼介石”几个字,更是惊得黄埔楼内所有听到这一消息的人为之瞠目结舌。

晨曦中,已闻远处传来隆隆解放炮声,蒋介石瘫倒在床上。

解放大军的“铁扫帚”终于扫到了成都,蒋介石及其侍从人员不得不作出了马上离蓉的决定,着手在选定具体时间等技术细节上绞尽脑汁。

巧施金蝉脱壳计,铁甲护送登机去

蒋介石离成都的方案定下后,胡宗南所要做的第一件事是拔掉去机场路上的钉子,急调部队攻打城南交通要道上的武侯祠。

武侯祠,是成都市南郊的一个古迹胜地,有三国时期刘备的墓地和后人专门为纪念一代名相诸葛亮建造的祠堂。在临解放时,这里驻扎有刘文辉第二十四军起义部队的一个团。这个团原系刘文辉部第一三七师特务营。驻于城南郊本来只是作为刘部往日贩运烟土的一个关卡,并无很强战斗力。在胡宗南部由陕入川到了成都附近后,有些川籍的士兵不愿随军奔波,便滞留了下来,加入了特务营,于是这个营由原来两个连200多人迅速扩展到2000余人。有些进步人士也来到这里。武侯祠内官兵推举原第一三七师的团长聂文清指挥。又因为原来这个营的营长是董旭坤,故人们称这个营(团)为“董营”或“董团”。