赵炜著 泠风执笔

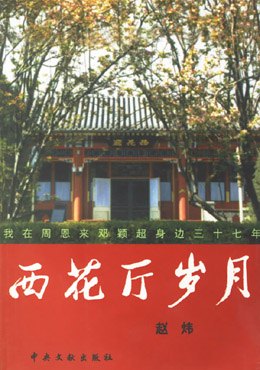

邓大姐的遗嘱

作者简介:赵炜 全国政协原副秘书长,长期在周恩来、邓颖超身边担任秘书,现任中央文献研究室周恩来邓颖超研究中心顾问。辽宁省新民县人,1951年参军,1954年转业到国务院机要处,1955年调至国务院总理办公室,先后任干事、秘书,1965年起任邓颖超的生活秘书。1983年任中央对台领导小组办公室副主任,是第七、第八、第九届政协委员,曾任第六、第七届全国政协副秘书长,第八、第九届全国政协提案委员会副主任,现任中国人民对外友好协会理事、中日友好协会理事、周恩来邓颖超研究中心及纪念馆顾问。著有回忆录《西花厅岁月:我在周恩来邓颖超身边三十七年》等著作。

因为没有直系亲属,邓颖超很早就于平时的言行中向赵炜交待她的身后事,从火化、洒骨灰一直到用什么骨灰盒,穿哪件衣服等等,几乎是面面俱到。但是,邓颖超肯定也认识到以自己的身份有些事情可能是以赵炜之力无法做到的,因此,她几度留下文字,对自己的后事做了详尽表述。对于邓颖超这种坦荡于生死间的豁达,有些人不能理解,以致在她身后曾有人直接了当地问赵炜邓大姐的遗嘱是不是你写的?其实 ,从赵炜心里也不愿意邓颖超这样一位革命老人走后诸事都办得如此简单,但她毕竟跟随了邓颖超多年,完全能理解老人的一番心意。

自从周总理去世后,邓大姐开始考虑自己的身后问题。1978年7月1日,一大早,邓大姐就让我为她准备纸和笔,说要写点东西。邓大姐要写什么,我事先一点儿没听她说过,心里还有些纳闷。邓大姐可能从我的表情上看出疑惑,就说:“等会儿我写出来你就知道了。今天为了庆祝党的生日,我要给党中央写一封信,就是对自己后事的安排。”

这天,邓大姐写完了她的遗嘱初稿,主要讲了五点。几年后,在1982年6月17日,邓大姐又把这份遗嘱拿出来细看,然后认真地重抄了一遍,同时根据当时的情况又补充了两点。这份遗嘱曾于她去世后在报纸上公布,全文是这样写的:

中共中央:

我是1924年在天津成立共青团的第一批团员。1925年3月天津市党委决定我转党,成为中共正式党员。

人总是要死的。对于我死后的处理,恳切要求党中央批准我以下的要求:

1、 遗体解剖后火化。

2、 骨灰不保留,撒掉,这是在1956年决定实行火葬后,我和周恩来同志约定的。

3、 不搞遗体告别。

4、 不开追悼会。

5、 公布我的这些要求,作为我已逝世的消息。因为我认为共产党员为人民服务是无限的,所做的工作和职务也都是党和人民决定的。

以上是1978.7.1写的,此次重抄再增加以下两点:

1、 我所住的房舍,原同周恩来共住的,是全民所有,应交公使用,万勿搞什么故居和纪念等。这是我和周恩来同志生前就反对的。

2、 对周恩来同志的亲属,侄儿女辈,要求党组织和有关单位的领导和同志们,勿因周恩来同志的关系,或对周恩来同志的感情出发,而不去依据组织原则和组织纪律给予照顾安排。这是周恩来同志生前一贯执行的。我也坚决支持的。此点对端正党风,是非常必要的。我无任何亲戚,唯一的一个远房侄子,他很本分,从未以我的关系提任何要求和照顾。以上两点,请一并予以公布。

邓颖超

1982.6.17重写

知道邓大姐写遗嘱后,我心情十分难受,曾劝她说:“您写那么早干什么?现在还不到时候。”她说:“等我不能写的时候已经晚了,趁我现在身体好,头脑还清楚,还能动笔的时候写出来好。这是为组织上好办。我活着的时候,有时有些事你替我背,我死了不能再让你为我背。”自从写完遗嘱,邓大姐就好像了却一桩心事,可她还总时不时嘱咐我:“我死后,把我给党中央的信公布了。只是让大家知道我已不在了,就可以啦。”

1982年,邓大姐的身体一直不太好,因此在立下了第一份可供公布的遗嘱之后,她又写下一封交办自己身后具体事宜的字条,把如何处理她的遗物等事都委托给中央办公厅副主任杨德中、中央文献研究室主任李琦、保健医生张佐良、警卫秘书高振普、周总理的侄子周秉德和我六个人。对于这份有关身后事宜的具体嘱托,我们把它称为邓大姐的第二份遗嘱。这份“遗嘱”没有很正式的行文,全文是这样的:

委托下列几位同志办的几项事:

由杨德中、李琦、赵炜、张佐良、高振普、周秉德组成小组,请杨德中同志负责主持,赵炜同志协助。

关于我死后简化处理,已报请中央批准外,对以下几件事,由小组办理:

一、在我患病无救时,万勿采取抢救,以免延长病患的痛苦,以及有关党组织、医疗人员和有关同志的负担;

二、未用完的工资,全部交党费;

三、我和周恩来同志共住的房子,由原公家分配,应仍交公处理。周恩来同志和我历来反对搞我们的故居;

四、所有图书出版物,除由中办发给恩来的大字理论和历史书籍,仍退还原机关外,其他的交共青团中央酌分给青少年集中阅读的单位用;

五、我的文件,来往通讯,文书之类的文件,交中央文献办公(研究)室清理酌处;我和周恩来同志所有的照片也交中央文献办公(研究)室存处;

六、有些遗物可(交)公的均交公或交有关单位使用;

七、我个人的遗物、服装、杂件,交给分配合用的及身边工作同志、有来往的一部分亲属,留念使用;

以上诸事,向委托办理的同志,先此表示谢意!在以上范围以外的其他物品统由小组同志议处。

邓颖超

1982.11.5

在这份遗嘱里,邓大姐安排得很细致,连文件、照片、图书、甚至衣服怎样处理都想到了。十年后邓大姐去世,我们正是按照她的遗嘱对所有的遗物做了分配。

作为一个唯物主义者,邓大姐的心胸一直很宽阔,对死也一直表现出豁达的态度,把生死问题看得很透。邓大姐晚年在谈话时常常说起生死这样的话题,她说“一个人的生老病死是人之常情,谁也避免不了,逃不掉的。”“怎样对待死,怎样对待生,每个人都有自己的生死观。生时什么也没有,死了两眼一闭,心脏停止跳动,什么也不知道了,什么也带不走的。” 有一次,邓大姐又同我提起这个话题,她说:“一个人死后大办丧事是劳民伤财的事,我也反对在家搞吊唁,我无儿无女搞这些是给你们和组织上添麻烦。”说到这儿,邓大姐半开玩笑地对我说:“赵炜你做点好事,我死后千万千万别搞吊唁。”

二十世纪八十年代末期,社会上对于安乐死的问题争执很大,邓大姐知道后就旗识鲜明地表示支持安乐死。

那是1988年1月间,邓大姐从她最爱听的中央人民广播电台“午间半小时”节目中听到北京首都医院的一位大夫关于谈论安乐死。那天,她不但一字不漏地认真听完了节目,而且还给中央广播电台午间半小时的同志们写了一封信:

今天你们勇敢地播出关于安乐死的问题并希望展开讨论,我非常赞成。首都医院那位大夫的意见,我很拥护。我认为安乐死这个问题,是唯物主义者的观点。我在几年前,已经留下遗嘱,当我的生命要结束,用不着人工和药物延长寿命的时候,千万不要用抢救的办法。

这作为一个听众参加你们讨论的一点意见。

邓颖超

1988年1月22日

后来“午间半小时”节目把邓大姐的信播了出去,许多人都为她赞成安乐死的坦诚态度所感动。邓大姐不但赞成安乐死,而且还曾想过身体力行。有一天,我同邓大姐开玩笑:“大姐,您怕死吧!”她马上说:“我才不怕死呢!几十年风风雨雨,在什么情况下我都不怕死,能活到今天我是没有想到的,死是自然规律,我这样太浪费人力物力了。”

1989年10月16日,邓大姐特意让我向当时的国务院总理李鹏同志转达了她的意见:“一个共产党员,在死时再作一次革命。当我生命快要结束时,千万不要用药物来抢救,那是浪费人力物力的事,请组织批准,给予安乐死。”听了邓大姐的请求,李鹏即给江泽民同志和政治局常委们写了一封信,报告了详细情况。后来,江泽民同志批示说:邓大姐的这种彻底的唯物主义精神和高度的共产主义觉悟可敬可佩,值得我们学习。此件请常委同志阅后请办公厅妥为保存,今后邓大姐百年之后坚决按她意见办。

1991年7月,邓大姐最后一次入院后经常高烧不退。一次,她持续昏迷了12天,清醒后,她可能感到自己病情很重,就又一次提出安乐死的事。当时我们大家安慰她,您的头脑清醒,而且还可以治疗,谁也不能批准你安乐死,也没有必要。邓大姐最后病危的时间很短,只有一天一夜,而且是自然睡过去的,可以说这对于她也是种安乐死吧。

住院期间,邓大姐不止一次地说起她的遗嘱,怕我们不按照她的意愿办。我曾对她表示:“请您放心,您有信给党中央,也有给我们承办具体事项的同志的信,除此之外,那些口头的嘱托我也不会忘记的,我会尽力照您的原则办的。当然,有些事我不一定能办得了,但凡是我能办的一定照办。”她听我这样说,高兴地说:“那好!我就放心了。”

邓大姐的两份遗嘱十分简短,但它精炼如金。从那一条条简洁而明了的嘱托中,我们看到了一位伟人的胸怀。邓大姐去世后,我不想违背她老人家的嘱托,因此,办理后事时,凡是能办到的事我都是按照她的要求办的,只有这样,我在心里才觉得对得起她老人家。(赵炜著 泠风执笔)